县城,比乡村大,比城市小。

近来在社交媒体上走红的“县城文学”风格,常因往往描述陈旧、灰暗的场景而引起争议:反对者称这是对县城的刻板印象和滥俗表现,支持者认为表象的背后代表了县城的某种普遍性和共通性。

而在现当代文学作品中,县城的形象随着时代的不同也变化明显。一度作为向往之地的县城,一时成了想要逃离之地,又一时成了远离冷酷无情大城市的温暖家乡。县城被扬与弃的反转间,或许是这几十年时代变化的一个缩影。

壹

南京师范大学从事乡村社会研究的邹农俭教授,关于县城曾有如下阐述:“中国的县在中国历史上特别有意义,它是中国行政建制资格最老的,从秦始皇郡县制开始,很多建制府州地区早已消失,唯独县历时两千多年至今仍是非常重要的一级建制。文学家洞察到了历史的深邃,于是有了很多文学作品,只是在现代化城市化的大潮中,县慢慢不吃香了,开始衰落了。”

相比通常研究当下和热点的社会学家,文学家可能对县城的前世今生有更多的关注。文学评论家何平在《关于县城和文学的十二个片段》中提到,“特别是那些写乡村的作家,描写乡村一定有县城。”

作家路遥

路遥是写中国乡村最著名的作家之一。他的成名作《人生》于1982年发表,很快引起轰动。没有考上大学的农村高中生高加林先是从县城回到农村,继而又到县城后再回到农村。县城对于高加林而言,“他没有走过更大的城市,县城在他的眼里就是大城市,就是别一番天地。”

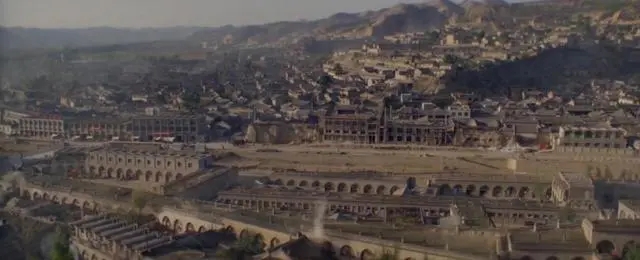

1984年上映的电影《人生》中的陕北县城场景

而在《平凡的世界》里,同样来自乡村的孙少平在原西县城上过高中之后,就再也无法回到位于石圪节公社双水村的窑洞里务农,即便家里反对,他也坚决选择去比原西县更大的黄原城打零工。

如果孙少平不去黄原,他就遇不到在那里读大学的高中同学田晓霞,更无缘成为她后来的男友。但其实微妙的是,田晓霞的父亲田福军在黄原地委任职时,她在黄原城读师专;当田福军去省委工作,田晓霞也在省城当了记者——生长于原西县的她,已经没有半分可能再回到原西县生活。县城是一些人的目的地,也是一些人的中转站。

路遥笔下上世纪80年代的县城场景因拍摄影视剧而复原

路遥笔下的县城,已经具备了双重涵义:相对乡村是城市、相对城市是乡村;一些人拼命想来,一些人走了就不会回来。进入上世纪90年代之后,随着王朔、贾平凹和刘震云的小说以城市为背景,县城的受关注度已然大减。

文学题材上县城的渐隐,映射的是现实中城市化进程的兴起和加速。当更加耀眼的城市出现、当乡村生活不再像之前引起读者共鸣,小县城当然要让位于大都市。

贰

县城女性樱桃,连续出现在并非歌手的小说家张楚2004年的短篇《樱桃记》、2008年的中篇《刹那记》里。到了今年的长篇《云落图》里,樱桃换名“万樱”依然存在。

1974年生的张楚,一向以擅长用中短篇小说编织县城故事闻名,但在《云落图》里,樱桃在县城的命运走线变得更加复杂,关联的人物也更多。同年出生的已故小说家黄孝阳,2013年发表短篇小说《钱秀丽》,写的同样是县城女性:作为曾经的县城一枝花、高中时代的梦中女神,钱秀丽最终在县城守着一个杂货铺维生。

小说的最后写到:“她嗯了一声,掉身往回走,越走越快。身体里传出令人心碎的声响。过了一会儿,一只看不见的大手把她从街道上擦掉了。”

在《人间值得》中,黄孝阳写下了一个县城恶棍的简史

县城的容量有限。生于1976年的作家阿乙,2002年时辞掉公职铁饭碗,离开了自己的县城去了河南然后是北京。当时经济快速增长,去珠三角长三角淘金的比比皆是,而怀揣文学梦的阿乙不能忍受的是:在县城唯二的买书渠道报刊亭和新华书店,都买不到他要的文学书。

多年后面对许知远,阿乙说:“中国有很多很好的知识分子,写了很好的文章,办了很好的杂志,写了很好的书,但他们的东西进不了县城。这种情况下,其实只有离开。后来到北京,才能接触到这些多元化的东西。要是在县城,你的精神生活不得不被凤凰传奇、汪峰所决定。”这是互联网兴起也难以弥补的差距,和县城气质格格不入的文艺青年,除了离开别无他途。

作家阿乙

但近年来也有人会回去。1983年生的作家孙频,“从大城市回归故里”是其写作主题之一。从小生长于县城的她,小时候经常路过一条老街,当时每次都恨不得尽快逃离这些破败的建筑。等她真正知道那些建筑都是明清甚至唐朝时留下来的时候,重返县城看到更加破败了的建筑,才知道这背后的文化厚重几何。

《以鸟兽之名》中,离开冷漠的城市回归自然是主题

1984年生于成都郫县(今郫都区)的作家颜歌,有类似的体验,在2015年出版的《平乐镇伤心故事集》序言中她说:

“世上的故事总是讽刺。小时候我走在灰漆漆的郫县街上,总是想着要赶紧长大离开这里……现在我也不想走了,长大了也不着急了,可能是脸皮厚了的缘故,有时候回郫县看我爸,走在街上,猛然一个大广告,说有个火腿肠要‘走出中国,走向世界’——这对火腿肠或许是好事,可是我哪里都不想去。”

1987年生的作家王基胜(远子),在北京当了十年北漂、出了三本书之后,于2019年回到故乡湖北红安,在廉租房里继续写作。生长于福建漳州云霄县的90后女孩方爱琼(大爱),在厦门市生活十余年后,回到漳州为县城青年做起了杂志《城关阿志》,建起属于县城青年的“小空间”。

大爱在闽南常见的祠堂前读《城关阿志》

这些书写县城文学的作家们,几乎无一例外来自于县城。如果说对于大城市的原住民而言,县城只是旅游和观光的地方,是被偶尔窥视的“他者”;而对于张楚、孙频以及大爱们,县城则是他们曾经由“一草一木、每条街道、每条河流”构建的全部的生命体验,是踏过“千层山,万重浪”之后,也依然血脉相连的故乡。

因此,当大城市的青年们以一种符号化的表达去构建他们对县城的想象时,这些真正经由县城人书写出的县城叙事,或许才是更应该被关注,更宝贵的“县城文学”。

叁

还乡时的萧条破败、物是人非,向来是作家的常见体验。1919年12月,鲁迅从北京回乡搬家,两年后写了《故乡》:“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。阿!这不是我二十年来时时记得的故乡?我所记得的故乡全不如此。我的故乡好得多了。”

如果当时有社交媒体,也肯定会有人不同意鲁迅而开怼,一如当下关于“县城文学”是否能代表你我他各自的县城一样争论不休。

但就算同样是县城,差别之大也可能超出了许多人的想象。

长三角珠三角的全国百强县,与中西部刚刚脱贫的县,同为县城但天差地远;在同一个县城的新区旧区,可能是高楼大厦与老破小的强烈反差;住在同一个县城里的居民的生活,既有岁月静好,也有惨淡度日……中国的县城实在太多、差异也太大,一定要给“县城文学”下一个简单粗暴的、符合自己认知和体验的定义,结果只能是盲人摸象各执一词,吵到世界末日也无真相可言。

而且县城本身也在经历巨大变化。负载儿时记忆的幼儿园、小学、中学、住处可能消失得一干二净,只留给回乡怀旧的游子一片空白。是的,总会有人生发出回归县城的念想——而一旦真的回乡,能否适应县城特有的生活方式、容忍小地方的某些痼疾,又成为了新的问题。

人生有时如林中路,无论选择哪一条,都会后悔没有选择另一条。

近半个世纪以来中国县城在城市化中的巨变,无疑是宏大的时代主题之一。北上广深大概只占中国全国面积的0.33%,加上新一线城市这个比例也只到3%。在剩下的97%的土地上,有着333个地级行政区、2843个县级行政区、约40000个乡镇和66万个村庄。全国约84%的人在这里生长。

当县城出身的作家们经历过现代城市生活之后,反差带来的冲击会成为他们取之不尽的写作泉源。但缺乏真正融入、诚实而长久的深刻感受,必定止于随意贴标签式的误导和武断。当作品摈除那些想当然的刻板、无病呻吟的滥情、故作悲悯的优越感和出于臆想的伪魔幻后,真正有价值的县城文学或许才能浮现。

而我们永远需要属于我们这个时代的“县城文学”。