陈彦,1963年生于陕西镇安。当代著名作家、剧作家,中国作家协会副主席、中国戏剧家协会副主席。创作《迟开的玫瑰》《大树西迁》等戏剧作品数十部,三次获“曹禺戏剧文学奖”。创作长篇电视剧《大树小树》,获“飞天奖”。著有长篇小说《西京故事》《装台》《主角》《喜剧》《星空与半棵树》。《装台》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”,《主角》获第十届“茅盾文学奖”,《星空与半棵树》获2023“中国好书”。出版《陈彦文集》20卷。

5月12日,茅盾文学奖获得者、中国作家协会副主席陈彦受邀参加全国公安文联江西文学交流活动。授课、交流间隙,陈彦接受了记者的访问。

记者:在成为一个小说家之前,您有过多年的职业编剧生涯。能说说您是怎样走上这条道路的吗?

陈彦:我最早是从散文、短篇小说起步的。改革开放初期,我在陕西镇安,那时喜欢写点东西、找点出路的年轻人很多。上世纪八十年代初,各种报刊、杂志特别多,写个邮递员,我就会投给邮电报;写点乘车感受之类的稿子,就会投给交通报。只要找准路子,投出的稿子一般都能发表。从十七岁,我就开始发表作品。

我总觉得,写作是件有用的事情,能寄托作者的一些个人理想。起初写的东西能发表,就觉得很高兴。越往后走,越希望在作品中寄托更多的思考。

1981年,陕西省文化厅、教育厅等三部门曾联合下发一个文件,征集反映校园生活的“学校剧”。县文化局的人跟我说,你经常写东西,能不能写个剧本试试?我就写了一出九幕的校园话剧,写一位中学女教师和她的学生的故事,名叫《她在他们中间》。文化局把它刻成蜡版,油印后交了上去。谁也没当回事儿。谁知半年后,县文化局通知我,说我获奖了。在一等奖空缺的情况下,我获了个二等奖。担任评委的一位省人艺的老师还给我打来电话,认为这出戏写得有生活。他甚至打算把这部戏做一些修改,争取搬上舞台,不过这件事最终并没有成功。

这次获奖,对于只有十八岁的我鼓励非常大。到二十二岁时,我写的四部舞台剧已经在商洛地区由两家专业剧团在上演。这就把我推到了专业编剧的路上去了。

记者:是什么样的契机又让您从镇安来到西安?

陈彦:1985年,我写的一部戏《沉重的生活进行曲》引起争议。当时年轻人的爱情观正和传统观念发生激烈碰撞,我这部戏写的是一个年轻知识分子对婚姻所做的三次选择。一些老同志认为,一个年轻人追求爱情无可厚非,但有两次选择已经足够了,这第三次就突破了他们的底线。他们认为这部戏有问题,不能参加省上的剧目汇演。但另一部分人却认为,这部戏有生活、很新锐,是部好戏,一切都是新旧观念之争。当时,省里正在筹办一个艺术节,文化厅霍绍亮厅长、还有陕西日报等单位领导带领一个专家组专程来到镇安小县,“会诊”这出戏。看过戏后,专家们又连夜进行了研讨。当晚十二点半,霍厅长跟我谈了话。他第一句话是说,这出戏没啥问题,可引起这么多争议,已经不好朝省上调了,但我们可以把你个人调到省城去工作。现在到处都缺编剧,你又这么年轻,出去发展吧!我当时很感动,也很懵懂,这可能吗?

不久,省里召开一次创作研讨会。霍厅长不仅特别通知我参会,晚餐时,还安排我坐在主管文化的副省长所在的主桌上。我旁边,坐的就是陕西省戏剧研究院杨兴院长。席间,霍厅长特别向那位副省长和杨院长介绍了我,并跟杨院长协商,看能不能把这个年轻人引进到戏曲研究院工作。杨院长当时满口答应,说院里缺的就是年轻编剧,他正到处挖这方面的人才。他让我回去之后尽快把自己的作品寄给他,好上会研究。回镇安后,我就把我写的六个大戏和发表的一些小说、散文一起,按他名片上的地址寄给了他。

半年多过去了,这事儿却没有一点进展。镇安是个小县,我身边的人都知道我要调走,却不见动静,搞得我挺有压力。我一忍再忍,终于还是掏出杨院长的名片,总机转分机,给他挂了电话。电话一通,我自报家门后,就问杨院长,我寄给您的作品收到没有?他当时很惊讶,说早收到了,都上过会了,商调函已发出了几个月了,你还没收到吗?他让我赶紧到县人事局去打听一下。

放下电话,我赶快就去问县人事局。人事局的人答复我,省上的商调函确实来了,但县上还不同意调我走,这事你得跟书记说。县委书记我不熟,但熟悉同样爱写作的汪效常县长。县长是个文人,也经常在省上和地区报刊杂志上发表杂文和散文。我跟汪县长说了这事儿,他说,是好事,但你得先给县上写一个戏,我再去给书记说就好说了。

汪县长要我写的是清代镇安一位湖南籍知县聂涛的故事。身在江南水乡的聂涛,好不容易考中进士,却被安排到镇安“山僻小县”来当知县,心里很不痛快。当时镇安只有几百户人家,人口不足两千,只相当于现在一个稍大一点的村子。监狱里关的犯人,不是偷只鸡就是摸条狗的“毛贼”,说白了,都是因饥寒起的盗心。在这么一个又穷又小且山大沟深的地方当父母官,还不如回去种地教书。聂涛就给父亲写了一封信,表达了想“挂冠而去”的想法。聂涛的父亲聂继模是个儒生,也是个老中医,就给他回了一封写,这封信被称为《诫子书》,非常有名,今天已是当地干部学习传统文化的活教材。父亲劝他为官一任,哪怕官卑职小,也要恭谨职守,造福一方,不可以官大官小、民多民少、地位重要不重要来轻谈、菲薄朝廷职责。老父亲回了信还不放心,为让儿子安心,又把儿媳给聂涛送到镇安。老爷子还亲自深入到监狱给脓疮溃烂、污秽不堪的犯人看病,悲悯之心感化了很多百姓。聂涛感佩于父亲的言传身教,在镇安干了八年,并且干得非常好。他把江南养蚕技术引入镇安,还建了学校,修桥补路,镇安人口户籍成倍增长。那些偷鸡摸狗之徒,也都被改造成为自食其力的劳动者,最后监狱“空无一丁”。

这是一个很好的历史故事剧,我就与汪县长一道,用三个多月时间写出了《聂涛》这部戏。算来已过去三十多年,这部戏仍在演出。后来汪县长亲自设家宴,请了书记来汇报戏的情况,也说到我的调动问题。书记二话没说:“调!咱们给省上输送人才嘛,多好的事,我同意!”我就这样调到了陕西省戏曲研究院,在创作研究室当了一名专业编剧。

活动期间,陈彦给警营作家签名。

记者:许多年里,您一直在当领导。在处理繁忙的行政事务同时,您是如何坚持进行文学创作的?

陈彦:我对自己的定位,就是个干专业的。即使在管理岗位,也是因为我有这点专业特长,才被一次次选用的。调到陕西省戏曲研究院后,我一直在创作研究中心当专业编剧。31岁时,我担任编剧的32集电视连续剧《大树小树》在央视播出,并且获得了“五个一”工程奖和“飞天奖”。这时研究院希望我担任青年实验剧团的团长。那个团都是青年精英人才,院里希望加强文化引导与管理提升。而我觉得当电视剧编剧是个名利双收的事,有些犹豫。后来经不住各方撺掇,抱着试试看的想法,就当了。因为不愿意放弃专业,在当团长的四年间,我也一直在创作,包括现在仍在演出的《迟开的玫瑰》等,就是那时写的。后来,又当了研究院分管创作的副院长,写了《大树西迁》等剧本。再又当了十年院长,写了《西京故事》等作品。总之创作没有中断,我觉得这是自己的最爱,也是安身立命之本。作为文艺团体的管理者,不摸爬滚打在文艺创作的规律中,是不好管理的。

记者:您是怎么由戏剧转入长篇小说创作的?

陈彦:《西京故事》是先写的舞台剧。这部戏写的是城乡二元结构在融合中的一些深层矛盾。写完后,感觉言犹未尽。一个剧本两、三万字,容量有限,而且舞台剧受的限制比较多,可供驰骋的领地没有小说大。于是,我就把它写成了一部长篇小说。这部小说出版于十五六年前,没有做过什么宣传。评论家吴义勤读过后,认为它是一部被忽视与遮蔽了的优秀长篇小说。

长期在文艺团体工作,让我对这个行当的人和事十分熟悉,这是属于我的一个得天独厚的资源。再后来,我调到省委宣传部分管文艺工作,又写了《装台》,这部书获评了2015年度的“中国好书”,并入选新中国70年70部长篇小说典藏。在陕西行政学院工作的两年半时间里,与文艺工作距离较远,也恰好能冷静地看待一些远离的场景、事物与太过熟悉的人际。我利用寒暑假和双休日的便利,完成了长篇小说《主角》,这部书后来获了“茅盾文学奖”。

记者:您曾经称“作家要做时代的书记员”,这能不能称为您的文学宣言?

陈彦:“作家要做时代的书记员”,这个话是巴尔扎克说的。我曾经在写陈忠实先生时,说过陈忠实是这个时代的书记员。作为作家,我们都要努力成为这个时代的书记员,记录好我们在场的时代。每个时代的作家都应该有在场的使命与书写自觉。

记者:如果让您从已经出版的作品中选一个代表作,您会选哪一部?

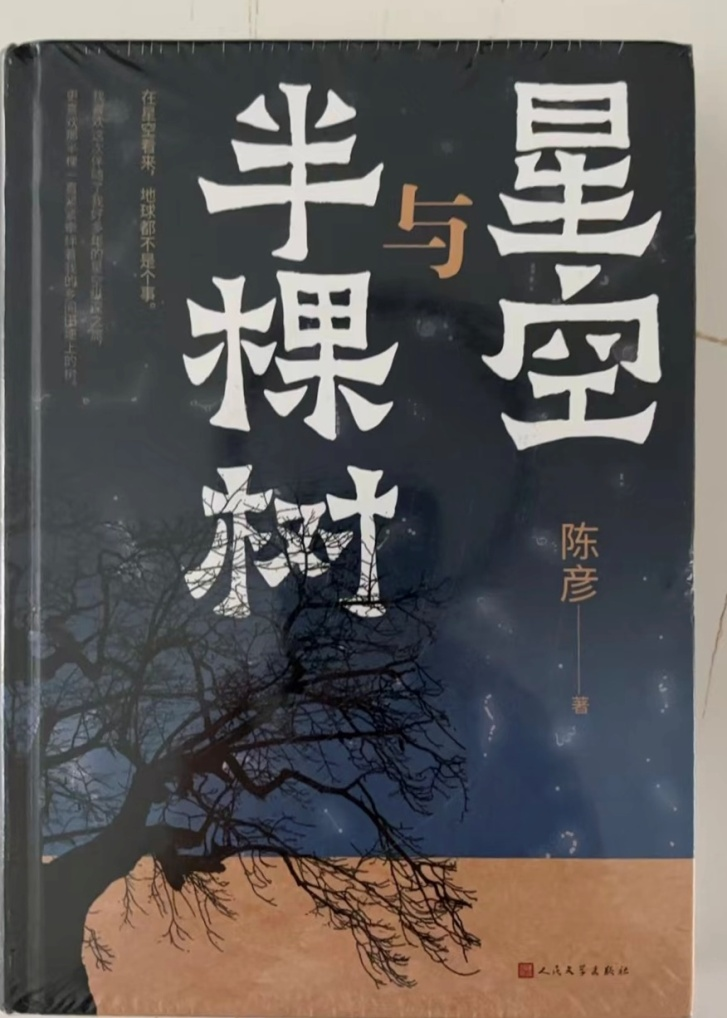

陈彦:如果一定要选一部,那我就选最新出版的《星空与半棵树》吧,新的总是好的。这部小说打开的社会面更加广阔,聚集的生命经验也更丰富一些。

记者:《星空与半棵树》中,您用很重的笔墨,多层面塑造了一个派出所长何首魁的形象。这个人物有原型吗?

陈彦:没有原型。我父亲是基层的公务员,当过好几个公社、乡镇的党委书记,他的工作和派出所有交道。青少年时期,我跟着父亲,认识了一些派出所的警察,见识了他们的苦累与危险。这些基层民警身上有很油、很冷的一面,但一旦到关键时候,他们是会为国家和人民的生命财产去拼命的。我写这些警察时,下笔都是很慎重的。为什么呢?因为如果警察没有威信时,这个国家的管理就会出大问题。你们看世界上那些失序的国家,它们有个共同的特征,首先就是警察不管用了。警察是国家机器最重要的组成部分,一切改革都要先有个基本秩序的前提。像我小说中何首魁这样的警察,他需要和形形色色的人打交道,与这个世道进行周旋,因此他身上不免有些世俗气。派出所警力不足,他会用叫驴等地痞流氓帮他“抓人”办案,叫驴开车追在逃人员时丧命,他积极为叫驴争取各种待遇。在北斗镇,何首魁有时甚至活成了一个笑话,但是谁也没办法惩治的恶人孙铁锤,最后是被他开枪击毙的。他是正义的化身,但他也是一个普普通通的有血有肉的人。

记者:孙铁锤是您书中的一个恶人形象,这个人物十恶不赦,缺乏人性。您塑造这个人物,是不是借用的戏剧的脸谱化方式?

陈彦:不是脸谱化,而是我有意要塑造一个恶棍形象。我们的文学,越来越痴迷于写自己的小情感,与社会缺少关联度。很多作品都看不到人的底色,不知道作者写这个人的意义何在。文学如果远离社会,被社会边缘化就是必然的。我们需要有丰富的人性书写,但也需要有一种真善美与假恶丑的辨识度。黑暗中要见光明,沉沦中显影崇高,否则,文学对社会还有什么用处呢?《星空与半棵树》里写了多个平民英雄,也写了孙铁锤这个恶棍。在我们的社会中,到底有没有恶棍,这是一个不言自明的问题。我觉得不能把一切都写得含含糊糊,得有一点清楚的点击,这就是我理解的文学由生活飞升云端之上的书写必要。我们的文学名著以及世界上的经典文学名著,从来都不缺乏恶棍形象塑造,包括“四大吝啬鬼”的塑造,都是非常具有典型性的。即就是现代小说的书写者福格纳,几乎每部作品中都有恶棍形象。大善与大恶形象在文学中都是不能缺位的。缺位就是文学对世道人心与世界的缺位。因此,在《星空与半棵树》里,我有意塑造了孙铁锤这样一个恶棍形象。他开始时也许没有那么坏,但在经济大潮之下,在各种利益面前,他的贪婪、自私、尤其是对弱者的冷酷、残忍、压榨都被强化到了极致。我们扫黑除恶不就是扫除的这种人吗?

记者:您的小说可读性强,除了故事讲得好,还和语言生动有关。您的作品中,大量地运用了方言。您写作中有没有顾虑,比如它会不会影响到陕西以外读者的阅读体验呢?您的语言风格是怎样形成的?

陈彦:我在使用方言的时候,如果这种说法只在陕西方言中有,我就会使用一种在表意、达意上让人一眼能看明白的文字,它就不再是纯粹的陕西土话。我在小说中使用方言时,可能会重新组字,这样表达更便于读者理解。平时,我也会注意收集一些表达生动的语言,哪怕正在吃饭,听到了一句有意思的话,如果觉得特别精彩,我会马上在手机上记录下来。

另一方面,我的小说语言受戏剧的影响也很大。我一生特别崇拜的一个作家,就是莎士比亚。我年轻时在镇安县,就买过一套《莎士比亚全集》,读到有些段落能脱口背出。每隔两、三年,我就会把《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》等几个名篇翻出来再看一看。朱生豪翻译的语言也特别好。现在在北京,不管哪儿演莎士比亚的戏,我都会去看。还有,就是秦腔。我年轻时曾发表过一篇文章,批评一些秦腔传统戏唱词和道白比较粗糙,今天看来,有不全面的地方。从字面看,秦腔的确无法和京剧、昆曲的精致相媲美,但是秦腔的语言对生活的挖掘是很深的,这也是它受老百姓喜欢的一个重要原因。

记者:您对警营文学作者有些什么建议和告诫?

陈彦:我写了舞台三部曲《装台》《主角》和《喜剧》,但它们不是只写了舞台上的状态,而是拉开了整个社会的宝塔形结构。《装台》写了社会最底层生活的人们的生存状态和尊严;主角从一个忆秦娥到一群艺术家,再到这些艺术家和社会方方面面的勾连,展现的是改革开放四十年普通人是怎么走过来的。所以,我觉得,警营作家们的书写,也不要局限于警察的职业范围,而是应该打开更大的社会面。在挖掘人性上,你可以往珠穆朗玛峰上爬,也可以往马里亚纳海沟里沉。托尔斯泰的《复活》不就是案子带出来的吗,陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》也是,而他们写的是人的灵魂沉沦与救赎这样的主题。

记者:您认为,一个作家应该怎样提升自己的知识储备?

陈彦:无非就是古人所说的“读万卷书,行万里路”。我总爱拿司马迁做比喻,司马迁写《史记》,按说他写的是历史著作,但他始终都在“行”,过去的古战场、历史遗迹,他都亲自去考察过,用步履进行丈量。中国很多知识分子,都特别注重田野调查。比如费孝通对江村的调查,就是扎在这一个地方,把它搞深、搞透,不是一年,而是一辈子。这就是他的伟大之处。

走读大地之外,另一个阅读,就是书本阅读。一个作家的阅读,应当是广泛的。从天文、地理到我们自己从事的专业,一些必读书目都是绕不开的。写作是开掘人的心灵深度,如何获取心灵的深度呢?恐怕首先还得从广博的视野开始。对宇宙、对大自然、对历史过往、对人性有了充分的把握之后,你才可能有你的书写深度。

泛读之外,还要有精读的书,读一些能给自己打下底色的书。作为一个知识分子,要有陈寅恪、钱穆他们这种“往小处读书”的精神,把一个问题研究透。钱穆推荐的七本人生必读书是《论语》《孟子》《老子》《庄子》《六祖坛经》以及朱熹的《近思录》和王阳明的《传习录》,非常有道理。

记者:最后,请您给公安作家推荐一本书。

陈彦:我想朝开阔地推荐一下,也许有点不着调。有一个叫威尔·杜兰特的作家和他的夫人,合伙写了一部书叫《文明的故事》。这套书总共11卷,记载了人类发展史上的种种文明经验与成果,涵盖政治、经济、军事、科技、宗教、文化、哲学、历史、教育、艺术、音乐等诸领域,极有可读性。当然这部书也有偏颇,虽然涉及到东方世界,第一部就是《东方的遗产》,可总体还是一部偏重西方的文明史,这部书有助于我们了解西方文明,也有助于让我们反过来加深认识与发掘自己的文明进程。

记者:谢谢您百忙之中与公安作家交流,并接受我们的访谈。